男频VS女频,恋爱到底该不该谈?

传媒1号

传媒1号 1月前

收藏 0

收藏 0

0

【摘要】:爱情精灵该何去何从?

作者|五月

在当下的剧集市场中,爱情简直成了一个无所不在、无所不为的精灵。

短剧正以高密度的恋爱叙事抢占市场,从经典的「霸道总裁+小娇妻」「替身文学」到「破镜重圆」「追妻火葬场」等恋爱模式轮番上阵,形成让观众上头的爽感叙事。长剧部分,无论是大男主剧、大女主剧,还是悬疑剧、历史剧,爱情也成为必不可少的元素。

正在热播的《藏海传》与《折腰》,在差不多的时间上映,同样有着「权谋」「携手挚爱」「保家卫国」的标签,却因为叙事重心的不同而呈现出截然不同的爱情景观。

《藏海传》作为典型男频权谋剧,虽然设置藏海与香暗荼的感情线,但爱情线始终围绕主角的成长展开,二人各自的事业线才是被呈现的主角,因此两个人的暧昧互动藏于权谋之下,观众既能够欣赏到主角的成长弧线,又能享受着剧中人物情感纠葛所带来的情感刺激。而《折腰》的叙事重点在于小乔与魏劭之间的感情纠葛,权谋部分成为背景板,使部分观众对剧中泛滥的古早爱情叙事感到厌倦。

于是,1号产生了以下思考:为何面对同样的「恋爱」观众口碑差异显著?造成这种分化的背后是否是男频女频叙事逻辑的不同呢?

退居二线的爱情精灵

根据艺恩数据APP提供的用户画像来看,《藏海传》和《折腰》的用户画像以女性观众居多。《藏海传》的女性用户比例为84.21%,《折腰》的女性用户比例为74.88%。当代女性观众的观剧逻辑已超越简单的男频、女频二元划分,转向「叙事元素的按需组合」。那么,在同样都是女性观众居多的情况下,女频叙事为何获得了更多的争议,观众似乎更青睐男频叙事风格呢?

在男频剧集的叙事逻辑里,爱情从来不是目的,它是「强者的战利品」「成长的试金石」,是主角完成自我实现的「经验值道具」。男频叙事的独特魅力在于构建了一套以「能力本位」为核心的价值体系。区别于传统女频剧常见的「情感救赎」「被男性拯救」模式,男频主角的成长路径遵循清晰的「目标—挑战—突破」逻辑。

反观女频,爱情则往往占据着本体论地位,过度聚焦爱情使剧集更容易陷入「甜蜜陷阱」,暴露出对爱情本质的认知窄化。从早期《杉杉来了》的「霸道总裁投喂小职员」,《三生三世枕上书》的「仙恋三生劫」,女性主角的生命轨迹始终围绕「寻找真爱」与「维系爱情」展开。即使是前段时间收获一波好评与热度的《九重紫》在改编时同样将女主在宅斗中成长的线路大幅删减,把叙事重点放在了女主如何用自己的聪明才智拯救男主,为男主的复仇之路添砖加瓦上。包括正在热播的《折腰》,在收获「我是土狗,我爱看」的观众好评时,也获得了「仇拉扯感消失,直球恋爱毁人设」的叙事争议。

(图源:豆瓣网友剧评)

当代女性观众的审美认知正经历深刻迭代,男频作品中「绝情叙事」的崛起便是显著印证 —— 这种将爱情元素工具化、弱化情感核心地位的「去恋爱化叙事逻辑」,正获得越来越多女性受众的价值认同。从叙事进化轨迹来看,男频创作已从早期「开后宫」的粗放模式转向「专注事业线」的精细化表达,即便保留感情线也普遍遵循「1V1」的现代情感范式。

这种审美转向本质上呼应着当代女性对「并肩作战伙伴关系」的精神诉求 —— 相较于「英雄救美」「霸总投喂」等复刻传统性别权力结构的叙事套路,她们更渴望在故事中看到平等共生的情感模型。当下部分女频剧集为追逐流量,将爱情叙事异化为标准化的「糖精生产线」,却忽略了优质爱情题材的创作内核:真正动人的情感书写应当深入人性肌理,挖掘灵魂深处的复杂褶皱,而非停留在人造景观堆砌的感官刺激层面。

事实上,爱情更应作为叙事介质而非终极目的 —— 它既可以是吸引观众的叙事钩子,更应为承载深层主题思想提供铺垫。市场反馈揭示的审美嬗变已然清晰:当爱情元素卸下主角光环、转化为人物弧光的点缀时,反而能激发更广泛受众的情感共振。

恋爱可以怎么谈?

在20世纪80年代的爱情电影中就已经出现了一样的问题,「打球加爱情、跳舞加爱情、战争加爱情、侦探加爱情,影片里爱情简直成了一个无所不在、无所不为的精灵,在随便什么题材里,都要加一点爱情的作料进去,不仅牵强附会,与内容毫无联系,甚至发展到歪曲革命历史、损害战士形象的程度」。因此,当短剧以高密度恋爱糖精抢占市场,当长剧陷入短化而逐渐失去自己情感叙事的特点时,我们不得不正视一个核心命题:爱情在不同类型的剧集中究竟应该发挥什么功能。

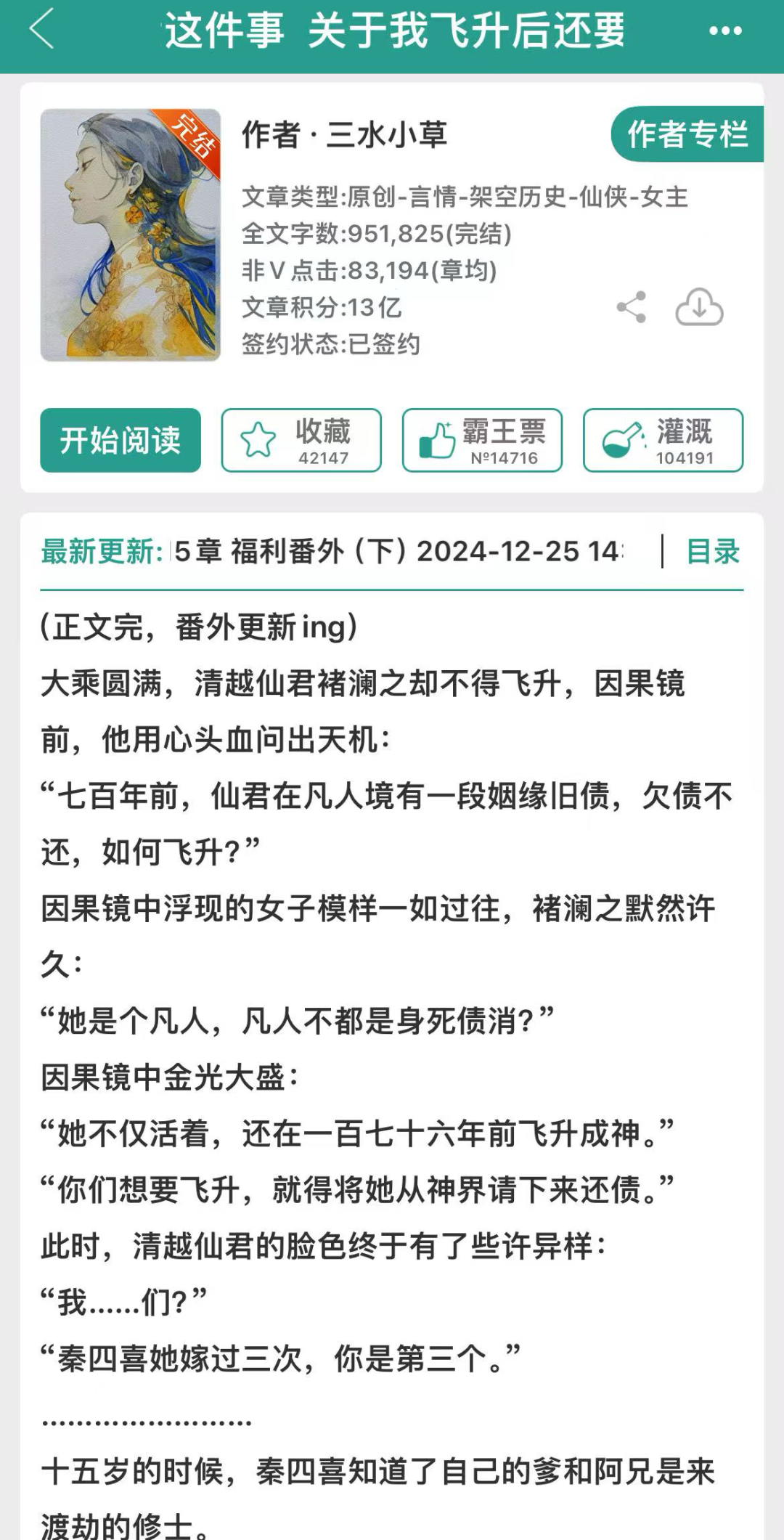

笔者也曾陷入女频唯爱叙事的思维困境,比如在看《关于我飞升后还要回来收债这件事》的时候,在猜测与女主角有关的三位男性角色的结局时,笔者不由自主的想「这应该会追妻火葬场然后还是会在一起吧」,「这些男角色可能还是会有一个好结局吧」。同样的情况也发生在看《国色芳华》的时候,笔者想「这个时候男主该来救女主了吧」「女主这个时候肯定要找男主帮忙了吧」。但是无CP网文出乎意料又在情理之中的角色结局让笔者看到了更多女性叙事的可能。

因此,关于恋爱该怎么谈,长剧集市场或许可以参考网文文学中无CP赛道的叙事风格。

在网络文学领域,无CP类型的崛起并非偶然。早在2015年晋江文学城就设置了无CP赛道,2023年无CP标签已经位列起点中文网标签热度TOP3,在七猫免费小说与番茄小说中,无CP也有一席之地。

该赛道一直涌现优秀的作品。从早期男性向的《诡秘之主》以克苏鲁式悬疑构建独立世界观,到《末日乐园》以女性视角展现末日世界挣扎求生,再到《砸锅卖铁去上学》将星际机甲与群像情谊熔铸成新型成长符号,这些作品通过剥离爱情滤镜,反而打开了更具张力的情感光谱。这类作品的核心逻辑在于剥离「爱情至上」的叙事枷锁,将主角的自我实现作为终极命题。当创作者不再将爱情作为解决困境的万能钥匙,那些被浪漫幻想遮蔽的职场困顿、代际创伤、存在主义危机等现实议题,终得以在叙事空间中获得应有的重量。无CP网文的核心魅力在于打破「爱情是人生终极目标」的叙事定式,将主角的成长、自我实现或社会使命作为叙事主轴。

当然,无CP并非完全断情绝爱,而是跳出单一爱情叙事,挖掘亲情、友情、知己情等多元情感的深度。无CP标签给予了感情叙事的更多可能。女频创作可借鉴这一逻辑,将爱情从「唯一主线」降维为「情感支线」或「成长催化剂」。例如,在大女主宅斗、权谋或职业题材中,让女主角的核心目标聚焦于家族平反、事业崛起或社会变革,爱情线仅作为其成长路上的「伙伴关系」或「人性考验」存在。

这不仅是在解锁情感叙事的多维表达空间,更深层的价值在于,在短剧沉溺甜宠、虐恋的当下,长剧能够从叙事重点处入手打造与短剧的叙事差异,从而增强生命活力。

然而,女频叙事长期将爱情视为「叙事终点」,形成了根深蒂固的「爱情至上」逻辑。市场资本受甜宠剧「短平快」商业模式裹挟,依赖工业化流水线生产而抗拒创新,平台大数据更强化「女频=恋爱脑」的认知绑架;创作体系中男性视角主导下的女性角色工具化惯性根深蒂固,女性创作者话语权不足导致叙事视角失真。

观众既受现实压力依赖甜宠解压,又因代际差异对叙事革新存在接受度分歧,形成批判与沉溺的矛盾消费心理;深层文化中传统婚姻叙事惯性与性别权力结构,让女性独立叙事面临舆论隐性排斥;产业生态的短视化数据考核与类型融合风险,更使转型陷入「四不像」困境,难以突破从资本、创作到受众的闭环枷锁。这种创作转向必然具有一定难度,以及影视工业体系是否愿意重构类型剧的价值评估维度。

1号结语

无论男频、女频恋爱还是要谈的,「怎么谈」才是应该进一步思考的问题。

男频叙事的破局启示在于,将爱情从「主角光环」降维为「成长注脚」,让能力本位与自我实现成为叙事内核,恰与当代女性对平等伙伴关系的精神诉求同频共振;女频创作的困境则警示我们,当「爱情至上」异化为流量工具,被甜宠套路与性别权力结构裹挟的叙事,终将失去对现实人性的洞察深度。《藏海传》与《折腰》的口碑分化更揭示:观众需要的不是「该不该谈爱情」,而是「如何用爱情讲好故事」。

未来的剧集创作,或许应当让爱情精灵卸下「流量密码」的枷锁,以更克制的姿态融入叙事肌理。它可以是主角并肩作战的战友情,是人性考验的试金石,或是社会议题的催化剂。唯有让爱情回归「叙事介质」的本质,让主角的成长弧线、现实的人文关怀与多元的情感光谱成为叙事主轴,才能打破男频女频的二元桎梏,在短剧的甜宠浪潮中,为长剧开拓出兼具思想深度与情感张力的叙事新可能。这不仅是对创作惯性的突破,更是对当代观众精神需求的真正回应。

毕竟,比「恋爱该不该谈」更重要的,是每个角色都能在故事里,找到超越爱情的自我实现之路。

参考文章:

李镇.爱情往事——20世纪80年代初期“爱情”电影的创作热潮及相关讨论[J].北京电影学院学报,2020,(11):75-83.

本文由广告狂人作者: 传媒1号 发布,其版权均为原作者所有,文章为作者独立观点,不代表 广告狂人 对观点赞同或支持,未经授权,请勿转载,谢谢!

0

-已有0位广告人觉得这个内容很不错-