茅台与泡泡玛特的心智策略比较

IP蛋炒饭

IP蛋炒饭 2周前

收藏 1

收藏 1

0

【摘要】:如题

随着LABUBU越来越火和泡泡玛特的市值越来越高,黑子们也自然而然多了起来。 黑子的声音主要集中在:靠炒作、靠名人(lisa)、一阵风。

我觉得这些黑子们真的是……都没有黑到点上。

其实泡泡玛特的最大软肋,是一位投资人在8年前和我说的:“偏小众,难以下沉到三四线市场。”但这个软肋,随着泡泡玛特在全球走向成功,自然而然解决了:任何一个产品,只要是全球化的小众市场就足够大;既然已经走向全球,那下沉三、四线市场就变成了个伪问题。

至于黑子们黑的这几点:「炒作」是成果而不是起点;「名人」承担的只是放大器作用,比如西班牙的老奶奶、英国的小哥哥、米利坚的七大姑八大姨等对Labubu的喜爱,不可能是因为泰国的Lisa。至于是不是一阵风?从现在掀起的全球化势能看,至少比原来再延长10年的高热。

究其根本,是因为泡泡玛特的心智经营策略,一直是先培养再放大,是「从下至上」的养成模式,而不是「从上到下」的灌输模式。

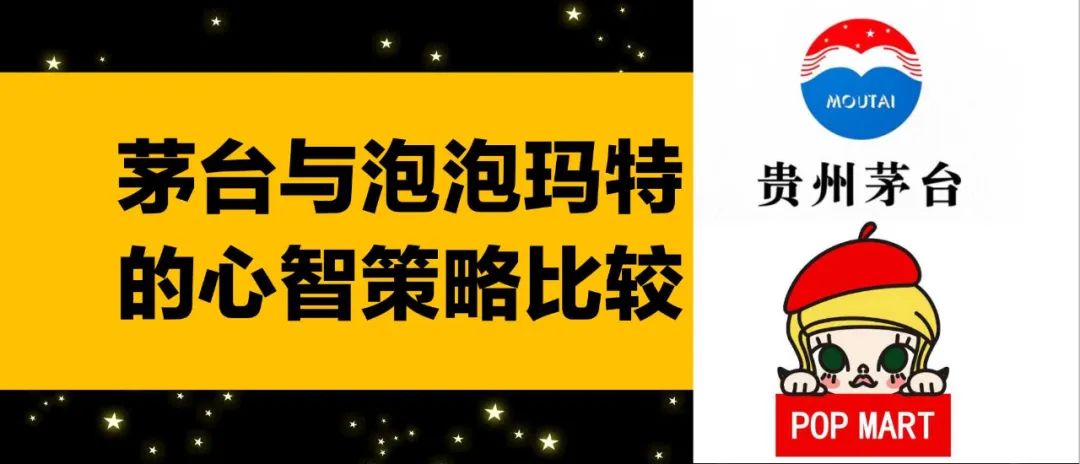

泡泡玛特的发展壮大,不是传统品牌的大众传播模式,而是按照IP的发展规律,经历从“建圈”到“破圈”的成长、养成与爆发。请看图——

在IP的影响力结构里,从内到外、从小到大,依次为深粉圈、浅粉圈、话题圈、符号圈、未知圈。泡泡玛特及其旗下IP的真正力量,蕴藏在“深粉圈”和“浅粉圈”里,这里才是基本盘,是冰山的海面以下部分。

而黑子们其实是在“话题圈”和“符号圈”,从这里看到的只不过是表象和泡沫。当然,“黑粉助力团”的存在非常重要,对IP是否能出圈更是起到了推波助澜、甚至是发起者的作用。同时,企业和IP自身必须有过硬的实力,不然也有可能被黑子们颠覆。

想理解泡泡玛特的原力来自何处,一定要从它的「底层逻辑:心智策略」去考察、研究——

不妨这么说,在心智策略上,

泡泡玛特像一个反向的茅台。

茅台酒和泡泡玛特潮玩的外在表现其实是很像的,比如都有大批热情的粉丝、有某种信仰、以及二手市场的持续火爆。

但是,从内在的心智策略来看,茅台和泡泡玛特其实是完全相反的。如果把企业运营视为一个地球,那它们虽然都有自己的磁场,但是一个定位在南极,一个定位在北极,一个是大陆,一个是大洋。”

下面,详细谈谈茅台和泡泡玛特的心智策略差异,也是这篇文章的主要内容。

一语概之——

“茅台是集体价值观战略”;

“泡泡玛特是个体共情战略” 。

这是一个集体vs个体、价值观vs共情、文化母体vs情感母体的对弈。

| 心智战略维度 | 茅台(价值观战略) | 泡泡玛特(共情能量战略) |

|---|---|---|

| 核心理念 | 建构集体价值共识 | 唤醒个体情感共振 |

| 战略锚点 |

▶ 历史权威(国酒身份/红色基因) ▶ 社会阶层秩序(权力、身份符号) |

▶ 情绪疗愈(如Labubu的“小巫女”丑萌感) ▶ 圈层归属(社群认同) |

| 符号载体 |

◉ 具象化仪式:酒瓶造型(瓷器瓶身象征传统)开瓶礼仪(尊卑有序) |

◉ 表情化IP:Molly撅嘴(引发共情投射)隐藏款彩蛋(惊喜情绪钩子) |

| 传播叙事 | 宏大叙事主导:• “酿造高品位生活”(连接家国情怀)• “酒是陈的香”(固化价值标准) | 碎片化故事渗透:• “人生如盲盒”(解构不确定性)• “陪伴型潮玩”(填补情感空缺) |

| 用户价值绑定 | 被动认同:• 消费者需遵守既定价值体系(如“茅台代表成功”)• 品牌高度>用户个性 | 主动共创:• 用户为IP赋予自我解读(如“Molly是我的嘴替”)• 品牌作为情绪容器 |

| 典型营销动作 |

◉ 国家宴会用酒背书 ◉ “茅台·国之栋梁”公益工程(强化主流价值观) |

◉ “心情配色”限定系列(呼应情绪周期) ◉ 激活共情传播 |

| 用户心理路径 | 价值内化 → 行为服从:认可“茅台=身份”→购买决策 | 情感唤醒 → 行为冲动:“戳中萌点”→即刻下单 |

| 危机应对逻辑 | 捍卫价值观正统性:如打假行动维护“国酒”权威性 | 强化情感纽带:如IP人设道歉信(拟人化安抚粉丝) |

| 战略成效 |

◉ 建立稳固的阶层消费忠诚(高端商务场景垄断) ◉ 弱品牌个性延伸(跨界吃力) |

◉ 高频情绪消费黏性(48%复购率) ◉ 易被新兴情感符号替代 |

茅台的价值观战略,是 “铸造神圣性”。通过历史、权力、仪式构建不容置疑的价值尺度,用户需躬身入局、仰视茅台国酒。

而泡泡玛特的共情能量战略,是 “回归童年的情感自我”。用IP情感符号瞬间打通个体孤独感,让用户自己成为宇宙中心。

茅台像是承载价值观礼仪的青铜礼器,泡泡玛特像是让你回归童年的魔法萤火虫。

两者战略无高下之分,而是不同时代和代际差,造成的不同心智土壤的产物。

下面,我继续解读两者的差异——

1 「45度角」的仰视与俯视

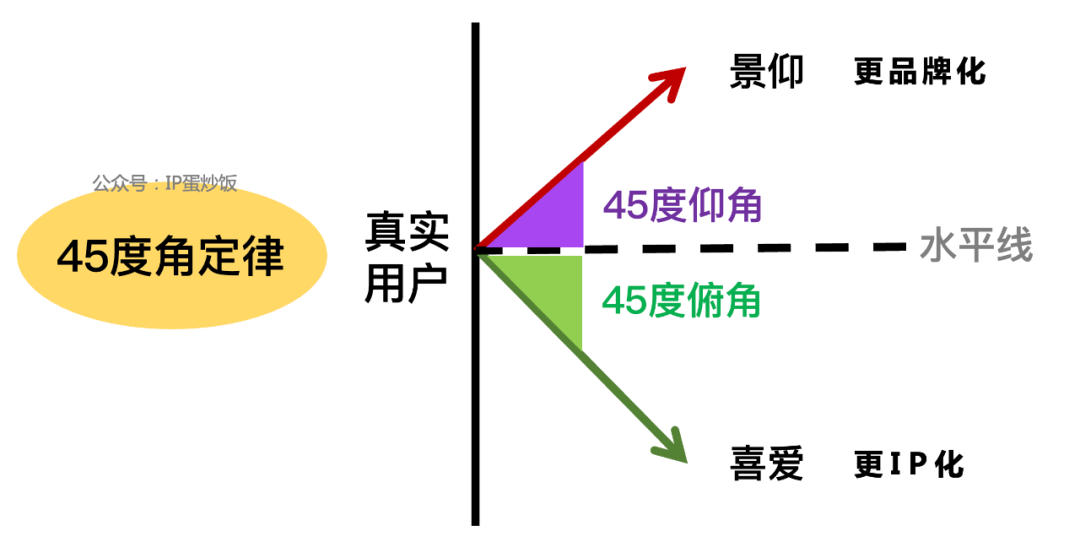

“45度角定律”,是我提出来的、从消费者与传播内容的视角关系来审视营销内容的独特定律。(见下图)

IP蛋炒饭/陈格雷研制

根据“45度角定律”,传统广告内容与新内容营销在传播逻辑存在显著差异。传统广告采用“45度仰角”的传播方式,即自上而下的、权威性的、宣传型的传播模式,通常依赖权威化媒体的支持,以强化品牌的权威性和说服力。这种传播方式往往以价值观为核心,需要从上至下强势输出的方式向消费者传递信息。

新内容营销则恰恰相反,采用“45度俯角”的传播方式,即自下而上的、亲和性强的、适合自传播的传播模式。它更注重IP化,强调与消费者的情感连接,能够在社交媒体上获得更广泛的传播和共鸣。与传统广告以价值观为核心不同,内容营销更倾向于以情感为先,通过触动消费者的情感需求,实现更自然、更有效的传播效果。

这种“仰角”与“俯角”的对比,不仅深刻揭示了传统广告与内容营销在传播逻辑、受众关系及核心策略上的本质区别……也揭示了以茅台等为代表的传统品牌,和以泡泡玛特为代表的新消费平台在产品、运营、行销、用户沟通上的显著差异。

45度角定律在两者的投射:

| 对比维度 | 茅台(45°仰角策略) | 泡泡玛特(45°俯角策略) |

|---|---|---|

| 传播主体关系 |

▶ 品牌为权力中心:单向输出不可置疑的价值体系(如"国酒"地位) ▶ 用户需仰视认同:被动接受品牌设定的价值符号 |

▶ 用户为传播枢纽:通过UGC二次创作扩散内容(如潮改盲盒教程) ▶ 品牌俯身触达:设计师直播中跪地拆盒拉近距离 |

| 内容话语体系 |

◉ 权威宣言式语言:"酿造高品位生活"(定义精英标准)"千年酿艺,国之臻品"(历史霸权) |

◉ 共情对话式语言:"今天的emo由Labubu吃掉"(情绪共鸣)"抽隐藏款就像遇见平行宇宙的自己"(代入感) |

| 媒介权力结构 |

◼️ 中心化媒体垄断:央视黄金时段广告/G20峰会指定用酒报道(信息从权威媒介流向大众) |

◼️ 节点化社交裂变:B站开箱视频→小红书晒单→微信群拼盒(信息在用户网络自然增殖) |

|

核心能量 |

历史重力(向心凝聚),厚重、恒定、仪式感 |

情绪光点(弥散连接),轻盈、流动、随机性 |

|

互动方式 |

仰望(需遵循既定规则) |

捕捉(可自由定义意义) |

不妨将茅台与泡泡玛特在心智策略上的差异,看成是一场关于"视角权力"的博弈,45度角其实是品牌与消费者之间的心理契约。

茅台如同站在高台上的演讲者,以45度仰角的姿态向台下观众传递不容置疑的价值宣言。

而泡泡玛特则彻底颠倒了这种视角关系。当用户创作的鱼尾裙设计被量产成限定款,品牌与消费者的关系变成了45度俯角的亲密对话。在B站那些获得百万播放的开箱视频里,镜头始终保持着与桌面平齐的视角,观众能清晰看到拆盒者颤抖的手指和突然放大的瞳孔——这种沉浸式体验让每个观看者都成了参与者。

小红书上的"盲盒改娃"教程里,用户把泡泡玛特的IP当作创作画布的行为,本质上是在完成品牌传播链的最后一环——权力关系已经彻底翻转。

传播数据的对比让两种视角的结果更加明显:茅台在央视投放的宣传片可以获得上亿人次曝光,但衍生的UGC内容不足百条;而泡泡玛特某款隐藏款在抖音的单个开箱视频,就能催生成千上万篇小红书攻略笔记。

2 不同的内容叙事

两种叙事策略在时间维度上的差异极为显著——

茅台用"12987工艺"(一年周期、两次投料、九次蒸煮、八次发酵、七次取酒)的数字密码,将时间凝固成可量化的传统资产。

而泡泡玛特则把时间碎化成无数个即时满足的瞬间——限定款72小时发售倒计时制造紧迫感,隐藏款0.69%的概率设定创造时间密度。

前者像在博物馆里郑重其事地标注文物年代,后者则像在快闪店里不断重置计时器。这种差异延伸到产品生命周期:茅台越陈越值钱的金融属性,与泡泡玛特"季度上新"的潮流节奏,构成了两种完全不同的时间经济学。

叙事载体的选择更凸显本质差异——

当茅台的叙事不断获得国家级媒体背书时,泡泡玛特的故事则在用户截屏拼图的传播中完成了自我验证。

茅台偏爱那些具有仪式感的媒介形态:国家宴会现场的直播镜头里,酒瓶总是与国旗同框;《茅台地理志》纪录片用考古学的拍摄手法对待酿酒车间。

而泡泡玛特则栖息在年轻人的情感网络中——微信表情包里眨眼的Molly,微博热搜上"抽到隐藏款比加薪快乐"的职场梗,甚至成了某种亚文化符号。

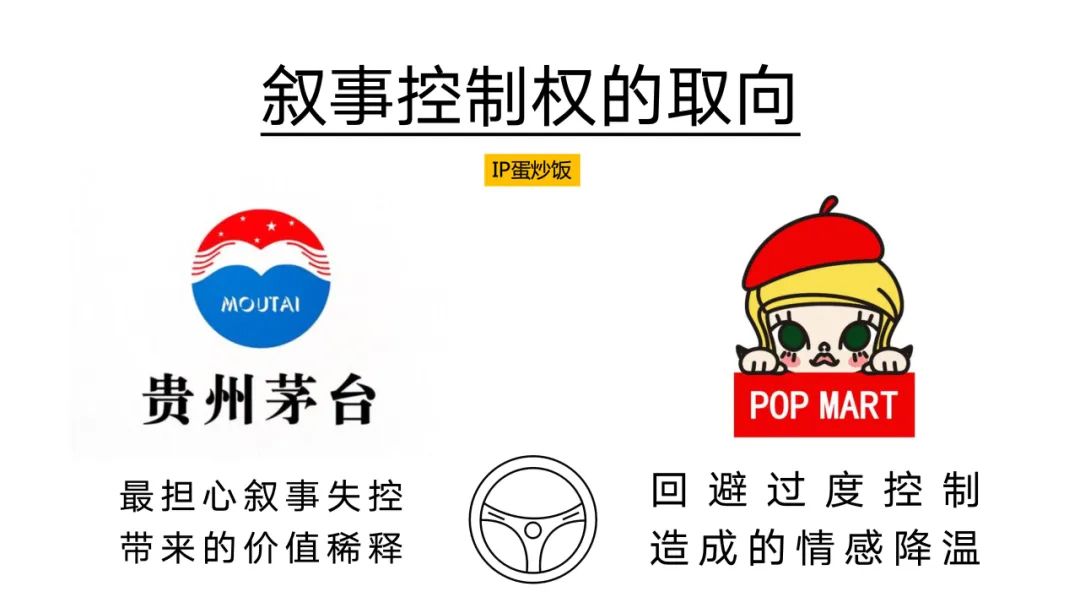

最本质的差异在于叙事控制权的取向——

茅台严格控制的品牌叙事像青铜鼎器,每一根支柱都是为了支撑中心价值。而泡泡玛特放任的碎片故事则像野生的藤蔓,沿着社交媒体的缝隙自由攀爬。

这种差异在跨界营销中暴露无遗:茅台与故宫联名时,仍然坚持将"文化传承"作为唯一解读视角;而泡泡玛特与肯德基的合作,则主动鼓励用户创作"疯狂星期四抽娃玄学"之类的戏仿内容。

前者最担心叙事失控带来的价值稀释,后者会回避过度控制造成的情感降温。

3 文化图腾与情感符号

老一辈的文化人与内容人是非常追求“文化图腾”和“情怀”的。

所谓“文化图腾”,是依托一个强大的、高权威性的文化母体,借鉴或直接借用这一文化母体中的标志性符号,这就是文化的图腾。而“情怀”,其实就是文化价值观+情感的结合,要求人们在情感追求上要超越个体,结合大叙事。

茅台酒将文化图腾演绎成一种近乎信仰式的符号崇拜。从瓶身上那对飞天仙女的金色浮雕,到酒标上烫金的"贵州茅台酒"五个大字,每一个细节都在进行着密集的文化编码。

这种图腾化的过程不是简单的品牌设计,而是一场精心策划的价值加冕——当那抹标志性的"茅台红"出现在国宴餐桌上,当新闻联播镜头扫过人民大会堂宴会厅里的乳白瓷瓶,这个酒瓶早已超越容器功能,变成了权威美学文化的实体化身。

这套体系如此强大,以至于有人调侃"喝茅台喝的不是酒,是喝酒时周围人羡慕的眼神。"

而泡泡玛特则把情感符号玩成了当代年轻人的心灵投射机。

泡泡玛特的符号王国则完全跳出了这种沉重感,它的力量恰恰来自那种不完美的生动。Molly永远撅着的嘴巴,像是随时准备对世界发表意见;Labubu夸张的龇牙咧嘴,活脱脱是当代年轻人"表面笑嘻嘻,心里MMP"的情绪图腾。

这些IP形象有充分的情感留白,就像Molly的设计师王信明所说:"Molly没有故事,她的故事由你来写"——这种留白反而成了最强的情感投射屏幕。

当办公室白领给桌面上的Skullpanda配上"周一综合征"的台词手幅;当大学生把抽到的隐藏款比作"考研上岸的幸运符";当每个消费者都在用这些弹性符号书写自己的情绪日记时,情感符号就像一个个MEME模因,不断被创造、衍变和共创。

那些限量款、隐藏款的饥饿营销,本质上是在制造一种可控的情感波动:抽到隐藏款时的狂喜,重复款时的懊恼,交换时的社交快感,共同构成了比玩偶本身更值钱的情感体验。这种将情感符号化的能力如此精准,以至于有用户说"收集泡泡玛特就像在收集,自己不同时期的心情标本"。

所以说,茅台酒和泡泡玛特潮玩都是IP符号,指向却迥然不同。

茅台的符号追求是永恒性,和穿越时空的稳定感。而泡泡玛特的符号则拥抱瞬间性,刺激着"此刻就要拥有"的神经。

4 “藏”与“晒”

每个人都可以发现这一有趣的现象——买茅台的人甚至不"喝",就是“藏”。

而泡泡玛特的潮玩,最重要的是"晒"。通过“晒”来实现社交、情感发泄和社群认同,它的每个玩偶,其实都有可以无限复制的数字分身。

最耐人寻味的是符号的"破损价值"——茅台酒瓶一旦开封就贬值,而泡泡玛特玩家们却热衷给玩偶"改妆"。

原因显而易见——文化图腾当然是用来“藏”的,而情感符号当然是用来“晒”的。一个是文化价值先行,一个是情绪价值先行。

这种符号博弈的背后,实则是两种社会心态的角力。茅台代表的那套文化图腾体系,依赖的是集体记忆的继承性,需要稳定的媒体声音作为培育土壤;泡泡玛特驾驭的情感符号浪潮,则建立在个体情绪的不确定性上,需要高度流动的社交网络作为传播介质。

两者的差异本质是消费代际更替的缩影:茅台需融入新语境,而泡泡玛特需在狂热中筑牢根基。

茅台代表着从农耕到工业时代的长期价值积累,依赖历史与文化权威,但需解决年轻化问题……

泡泡玛特体现的是数字网络时代的情感经济,以及全球化的人性情感共识,以IP共创和社群运营收割Z世代红利,但仍需长期沉淀以验证可持续性……

作者:陈格雷(老小格)团队

《超级IP孵化原理》作者、内容营销孵化人

本文由广告狂人作者: IP蛋炒饭 发布,其版权均为原作者所有,文章为作者独立观点,不代表 广告狂人 对观点赞同或支持,未经授权,请勿转载,谢谢!

0

-已有0位广告人觉得这个内容很不错-