海底捞“打赏码”争议,服务营销危机?

2周前

收藏 0

收藏 0

0

【摘要】:如题

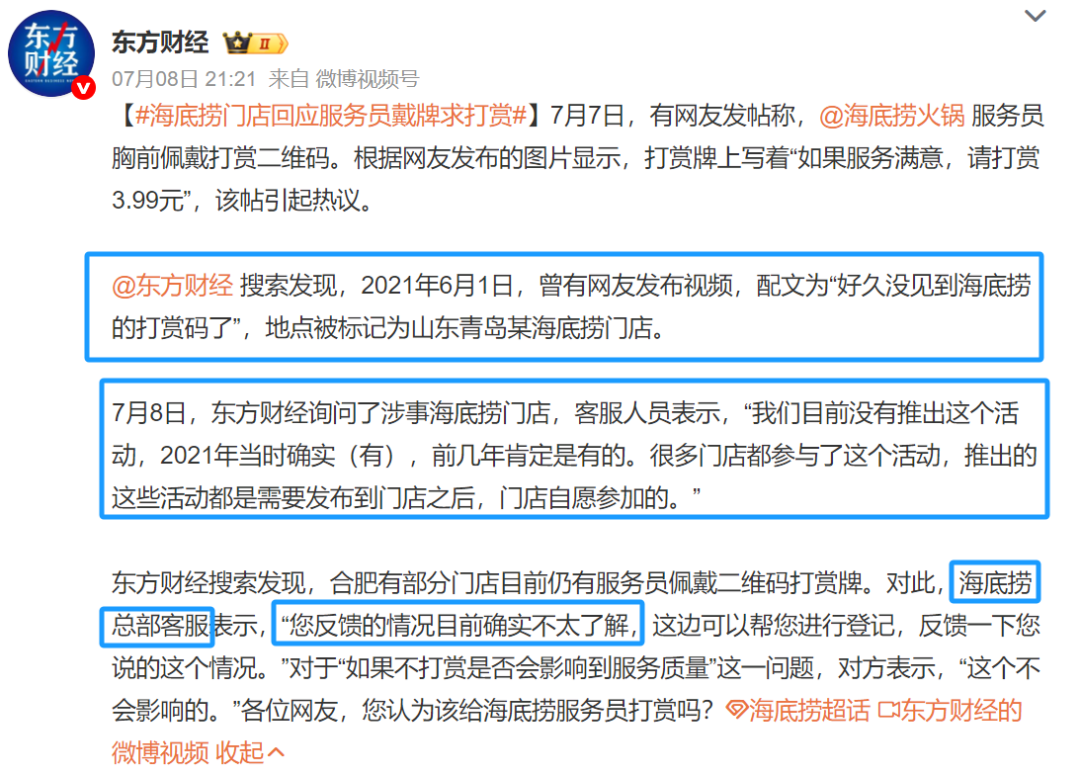

近期,海底捞“打赏码”事件引发热议。

事件起因是,有网友发现海底捞某门店服务员佩戴了“打赏二维码”,

下方还有小字注明:“如果服务满意,请打赏¥3.99”。

后续媒体报道此事,并向海底捞方面求证。

从媒体报道可知,

①海底捞2021年曾推出“打赏码”活动,旗下门店自愿参加;客服表示目前没有推出该活动;

②海底捞总部客服7月8日回应称,关于反馈情况目前不太了解,不打赏不会影响服务质量。

事件进一步传播后,还是激起了不少消费者抵触情绪。

有消费者认为,

“'小费'本质是一种成本转嫁,必须抵制。“

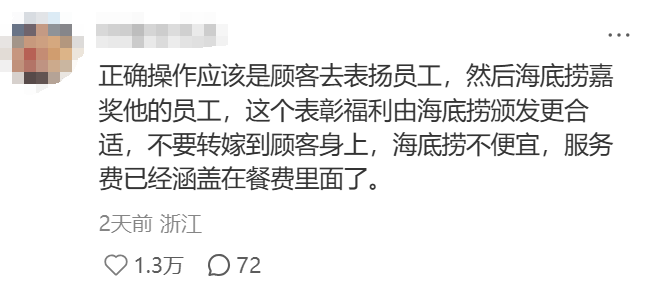

有消费者建议,

”可以由顾客表扬、企业进行嘉奖,这样更为合理“;

并认为“海底捞餐费不算便宜”。

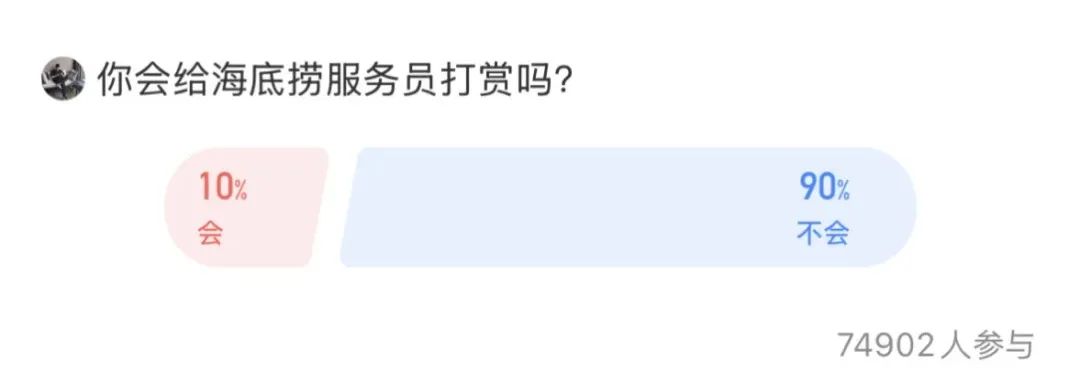

在网友发起的投票中,

虽然也有小部分人表示愿意支付“打赏”,但大部分人还是表示不会打赏。

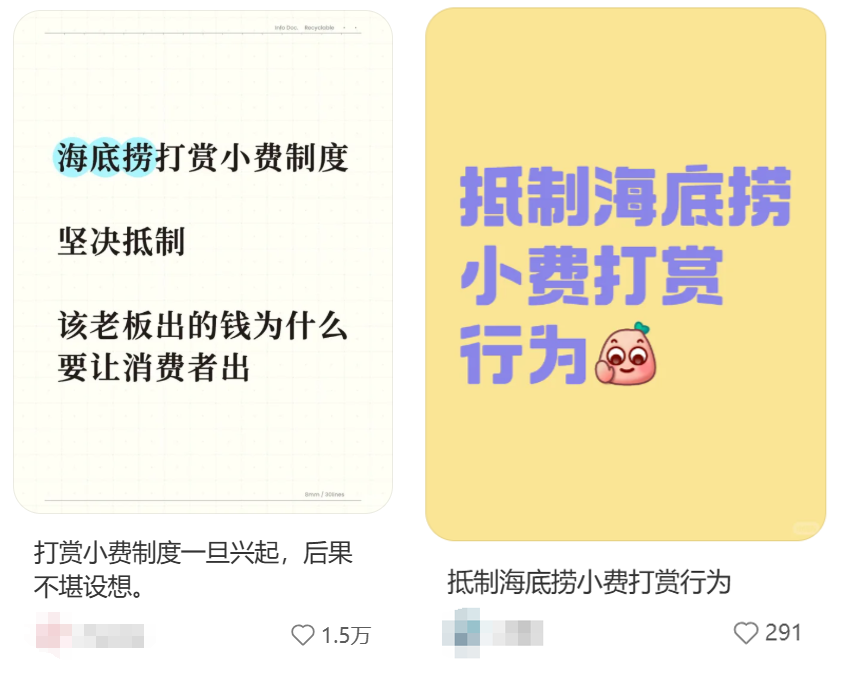

此外,社交媒体平台也出现了不少抵制“小费”相关内容。

▼

海底捞“打赏码”,

为何会引发消费者反对之声?

▌服务营销反噬

海底捞长期以来“超级服务”的营销策略。

凭借“出色的服务”建立品牌差异化优势,树立品牌口碑,并打出“服务至上,顾客至上”的口号。

如今,“优质服务”已经成为海底捞的品牌名片,其“服务好”的品牌形象已深入人心。

而“打赏码”机制则将服务明码标价,消费者对服务的感知从“主动关怀”降级为“付费驱动”,消解了品牌服务在情感上的真诚性。

这一机制还容易引发大众对品牌服务质量的质疑,怀疑服务水平是否会因“打赏”而产生区别对待;

当已经习惯的“优质服务”突然被标上了价格,即使是“不强制”的,但依然会让消费者产生心理落差;

从而对海底捞“服务至上”的形象造成打击。

▌“小费”文化水土不服

国内消费者普遍认同“价格透明,服务费含在账单”的模式,“小费”机制在国内认同度低。

同时,向服务员支付“小费”也会让消费者产生道德压力,有“情感绑架”的嫌疑,使得消费者服务体验感进一步下降。

因此,当大部分消费者都不认同“小费”文化时,海底捞“打赏码”作为类似行为难免引发消费者抵触。

▌“服务变现”之路

近年来,海底捞还传出过一些“服务降级”的传闻。

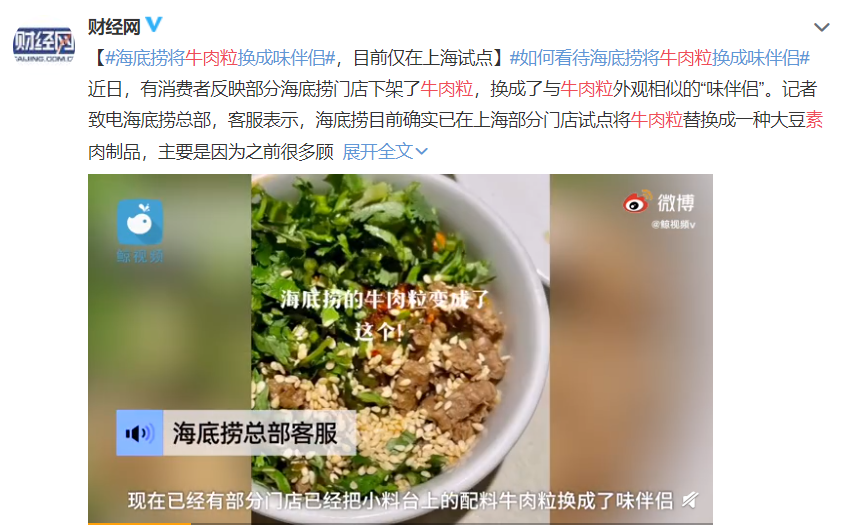

例如,牛肉粒退出自助小料台,需向服务员点单后免费获取;将牛肉粒换成大豆制品“味伴侣”等。

为了维护品牌形象及口碑,

海底捞也在持续进行服务创新:升级已有服务、拓宽服务类别。

在创新之下,海底捞在服务中也增加了一些付费内容。

▽

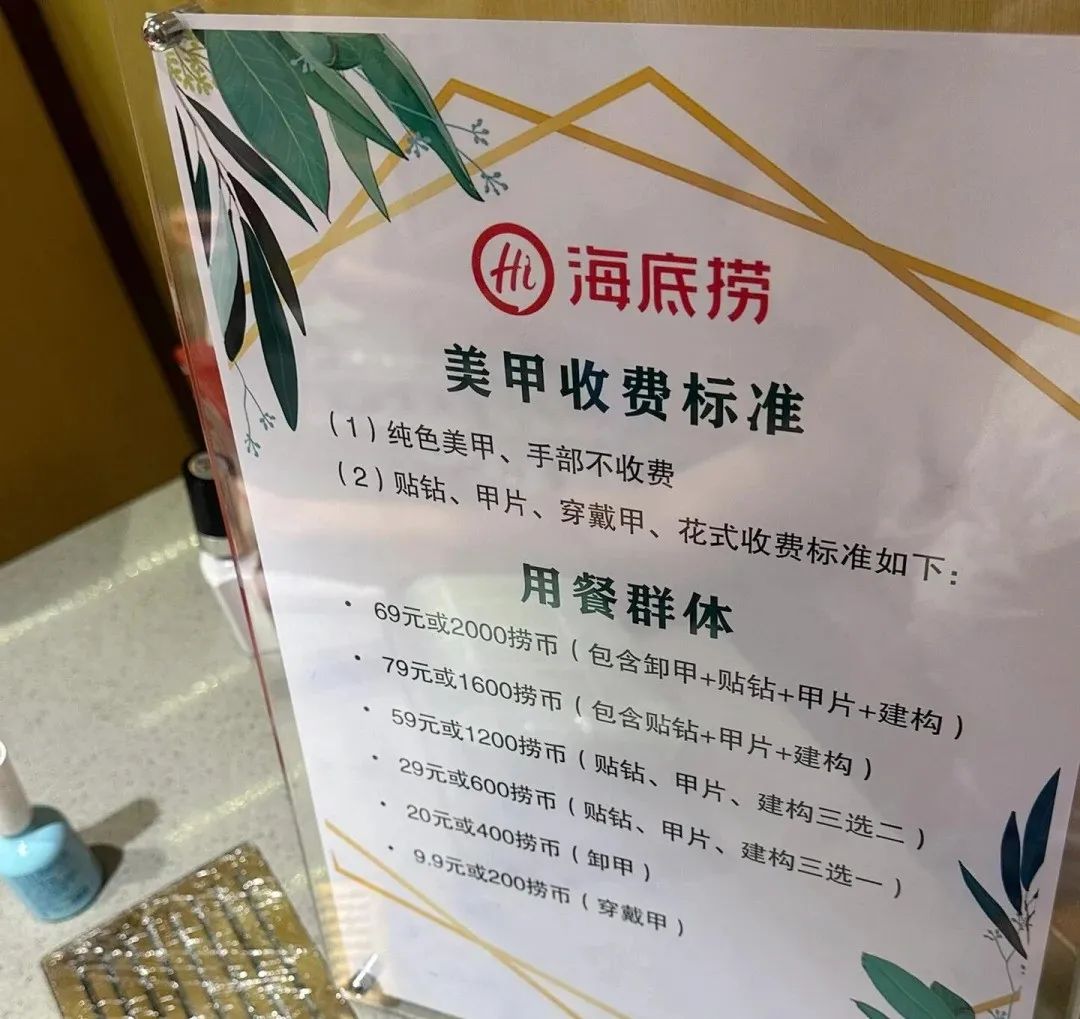

美甲服务:

纯色美甲和手部护理免费,复杂服务(贴钻、甲片、穿戴甲等)收费(或抵扣捞币)。

tufting(簇绒):

制作手作地毯制品的体验服务,根据大小收费。

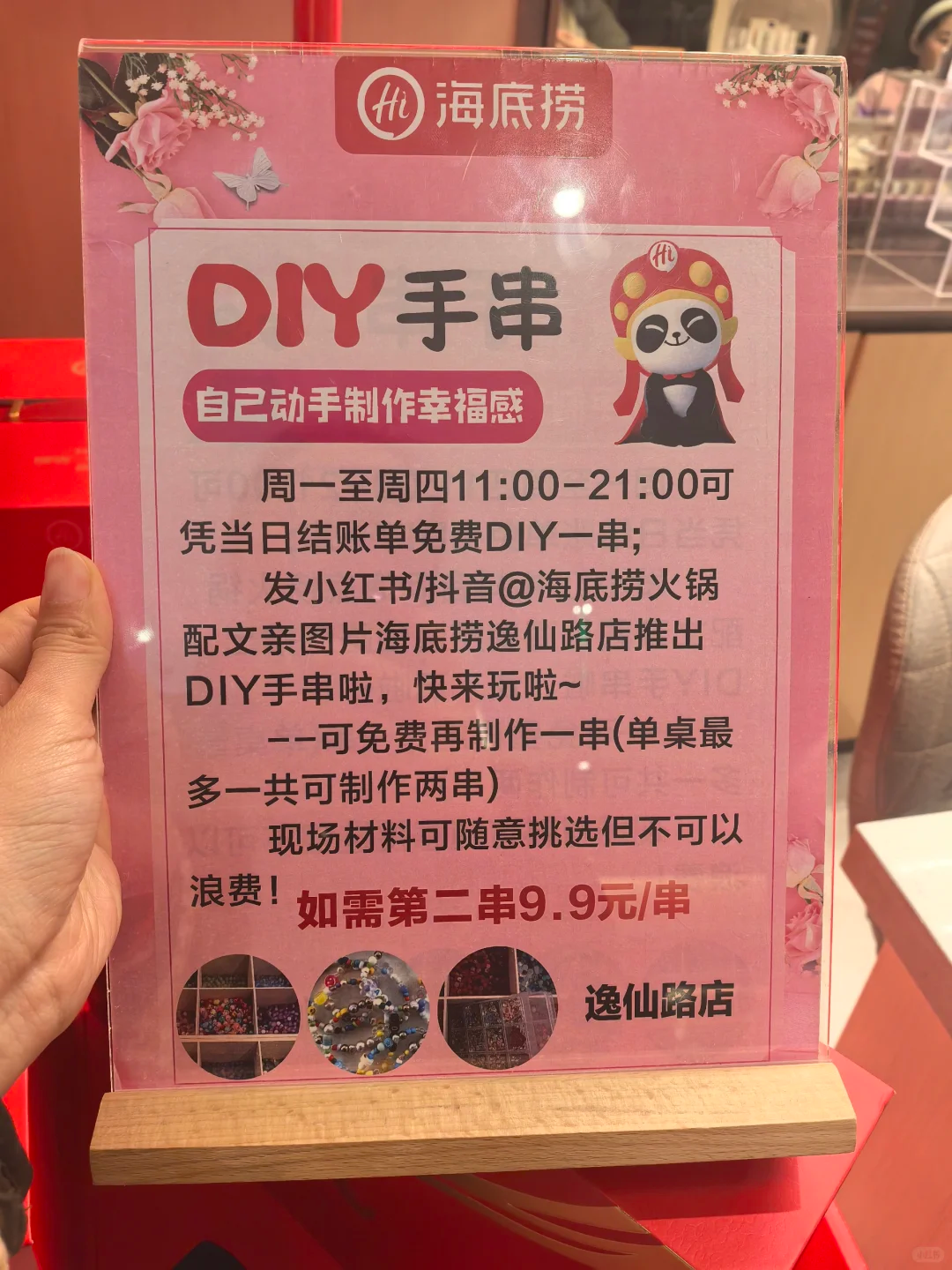

DIY手串服务:

第一串免费,第二串起收费。

DIY香水服务:

消费者可付费(或抵扣捞币)体验DIY香水。

值得一提的是,

海底捞大部分收费项目都是在免费服务上的进一步升级,例如美甲是基础款不收费,复杂款收费;DIY串珠、拼豆等是第一个免费、第二个付费。

以上付费内容也体现了海底捞对“服务变现”的摸索试探。使得“优质服务”在吸引客流、提升口碑的同时,还能带来实质性的营利。

只不过,以上收费的服务项目(例如美甲、串珠等),都属于海底捞餐饮服务外的增加服务,大部分在别处也都是收费的。而在海底捞还能享受部分免费或者折扣价格、捞币抵扣,因此并不引人反感,反而还收获不少好评。

而“打赏码”制度,不同于前面例举的增加服务,是针对海底捞餐饮主业服务内容的付费,虽然是不强制的,但还是直接影响到了消费者体验,对海底捞服务营销建立起的品牌信任产生冲击。

⊙⊙⊙

服务的最高境界是让价格隐形,让体验无价。

海底捞本来是这方面的优等生,却因一个“打赏码”制度的尝试,动摇了长期积累的服务信任,实属得不偿失。

希望海底捞还是能回归初心,切实承担激励员工的责任,以更合理的方式驱动服务升级,重塑“服务至上”的品牌形象。

本文由广告狂人作者: 4A广告圈 发布,其版权均为原作者所有,文章为作者独立观点,不代表 广告狂人 对观点赞同或支持,未经授权,请勿转载,谢谢!

0

-已有0位广告人觉得这个内容很不错-

继续浏览与本文标签相同的文章