聪明的品牌部,拿纪录片“做局”

2周前

收藏 3

收藏 3

1

【摘要】:做品牌,不要低估纪录片。

哈喽,大家好。

不知道大家最近有没有关注海底捞纪录片《人生海海》?

最近圈佬在小红书上经常刷到推荐:

有人为纪录片开了会员,有人还去片中人物的门店追星了……

作为一个带着宣传任务的品牌纪录片,这些反馈真让我挺好奇的。于是圈佬也一探究竟去看了一下。

不得不说,片子拍得挺好的。

首先在主题上,没有过于拔高和伟光正的品牌硬广,而是将镜头对准了海底捞的各式各样员工们起起落落的人间故事。

看之前:舌尖上的火锅店?

看之后:尽是打工人的浮沉与心酸

另外在选角上还比较大胆的是,主线人物和门店都是在走下坡路,没有童话式的完美结局,而是用残酷的现实让观众跟着忐忑和忧心。

同时在细节上,纪录片的镜头、文案制作精良,也有许多耐人寻味的地方。

比如第六集最后的金句结尾——

用一句话带着辩证思维的话,为处于不同高光和低谷不同时期的人物们,道出了关于未来的开放性可能。

“因为能确定的都是历史,不确定的才是命运。”

不是将好坏胜败一锤定音,而是将人生浮沉视作平常。现实的开放性和高级感不言而喻。

众所周知,海底捞以服务出名。

大家对于员工是如何做到极致服务,有种被揭秘的心态。海底捞的纪录片正是针对这个洞察和视角,通过不同员工生活的真实切面,实现与观众的共情与好感。

而除了海底捞,拍出好纪录片的品牌也不是少数。

比如特仑苏给牛奶拍的《牛奶是部文明史》,小仙炖《加里曼丹的碑》,快手纪录片《种完麦子我就往南走》,美团《我在祖国送外卖》,淘宝《这货哪儿来的》,以及奢侈品的诸多经典……

让人不禁思考:

在如今广告轰炸、流量内卷,到处充斥着即时满足、品效合一的营销环境中,纪录片作为量大耗时,更需要耐心的内容形态,又为何频频受到品牌们的青睐?

01.真实的力量:建立品牌信任的高明武器

有句话说,真实自有万钧之力。

与传统广告相比,品牌纪录片的信任溢价体现在三个维度:

一是真实人物的感染力远胜专业演员的表演;

二是生活化场景的代入感强于精心设计的广告画面;

三是完整叙事的说服力高于碎片化的广告信息。

在纪录片里,消费者接收到的不仅是产品信息,更是一种可以被感知、被验证的品牌真实。

当消费者对美化的广告逐渐免疫时,纪录片的真实性反而能越过用户的防备心,便于进行品牌形象的塑造和传递。

用真实的溯源展示,破除行业迷雾。

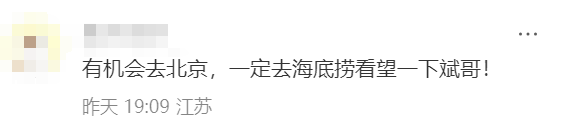

比如小仙炖《加里曼丹的碑》就是用镜头溯源加里曼丹岛,直击当地燕屋建造、燕农采摘、工人挑毛的各个环节,将大家不够了解的燕窝制作行业透明化。

用最真实的场景和内容,让高端燕窝的价值从虚无缥缈的广告宣传,变得具象可感。

用克制的品牌表达,充分保留故事的原生性。

海底捞的《人生海海》撕掉餐饮业“美食神话”标签,将镜头对准了凌晨备菜的疲惫、业绩垫底的压力和新人无处遁形的迷茫上……

这种不回避困境的现实叙事,反而激发了观众对服务员们的情绪浮动,对店长徐斌的无法逆转的滑铁卢的深度共情。

类似的,美团的《我在祖国送外卖》亦是用镜头还原了漠河、拉萨、海岛上的骑手们最真实、最日常的生活。

通过骑手们的人格特色和故事细节,唤醒从事其他职业的我们的广泛情感共鸣。

用代表性的具体人物勾勒出品牌的群像,为品牌积蓄深厚的人文价值。

02.情感共振:从功能消费到意义认同

相较于广告,纪录片更能够成为情感载体,借助细腻的人物故事,为品牌和用户营造情感粘性。

在普通人的笑与泪中建立情感链接。

比如,海底捞纪录片带给大家的不仅是一个餐饮品牌,更是一个个有血有肉的“人”。

无论是面对业绩垫底的压力的80后双管店长徐斌,体验着新手生活感到不适的名校毕业生陆佳影,还是为还债背井离乡在工作里笑泪交织的服务担当王兴艳……都是用普通人的底层挣扎激发观众理解和共情。

在传递了品牌浓厚人情味的同时,也重塑了大家对海底捞的立体化认知和情感粘性。

既是一次内容宣传,也是一场文化公关。

用真切的人物故事塑造价值认同。

另外一个激发全民情绪认可的就是快手的纪录片《种完麦子我就往南走》。

在女性自我意识愈加被重视的社会环境下,快手抓住了一位和大冰连线的60岁想“逃离生活,出走过冬”民间种麦阿姨。

通过记录助推这位普通中国女性勇敢追梦的故事,以支持女性的“觉醒”的立场,向社会展现品牌温度和价值。

不得不说,正是这种基于真实人物和事件的情感共鸣,为品牌赋予了难以复制的精神内涵和情感归属。

虽然不直接推销产品,却能触动观众的情感记忆和价值观认同,潜移默化地构建品牌偏好。

03.价值升维:从卖产品到立标准

除了挖掘人物故事之外,纪录片还被头部品牌用来构建行业话语权,拉开竞争维度。

呈现产地文化,定义品类新规则 。

在小仙炖之前,燕窝还是一个对大众来说品质标准比较模糊的品类。

而联合五国机构制定燕窝产地分级标准并且做成加里曼丹的碑的小仙炖,非常聪明地将自己打造成了燕窝行业的标杆。

只能说,把自己作为“规则制定者”的姿态的时候,品牌就直接赢了。

不仅跳脱了关于功效和价格的内卷,还为行业建立品质坐标,也在用户心中为品牌树立了一块“业界领导者”的里程碑。

挖掘文化故事,重塑品类文化基因。

挖掘产品文化的另一个翘楚,则是特仑苏。

纪录片《牛奶是部文明史》,一改传统乳品广告强调营养、健康的套路,转而探索“牛奶背后的世界文化故事”。

从东非马赛人以奶为源的生存智慧、北欧人进化出的乳糖耐受基因,到新疆塔吉克族将酸奶疙瘩融入婚俗礼仪,再到巴基斯坦人从早到晚喝奶茶的饮食习惯……

特仑苏成为了人类与自然共生关系的讲述者和牛奶文化价值的发掘者。

可以说,当中国乳业还深陷价格战时,特仑苏凭借一部牛奶史将特仑苏定义为了牛奶文化的代言符号。

04.内容升维:从简单洗脑到文化图腾

一般的广告宣传可能需要强势洗脑,而纪录片很大程度上是对符号形象的多方面升维。

为品牌内容,赋予社会性价值。

比如,淘宝前些年也拍了一系列纪录片《这货哪来的》。

不但请到了现象级爆火的美食纪录片《人生一串》原班人马,还在豆瓣拿到了9.1分的超高评价。

品牌纪录片以“货”为主题,聚焦的却是背后烟火味十足的人物和故事。人造万物,货见众生,极大地提高了内容的可看性和内容的社会文化价值。

用一些列带着“江湖味”的洞察,将淘宝的品牌宣传变成淘宝“社会学”。

把品牌记录,锻造为文化图腾。

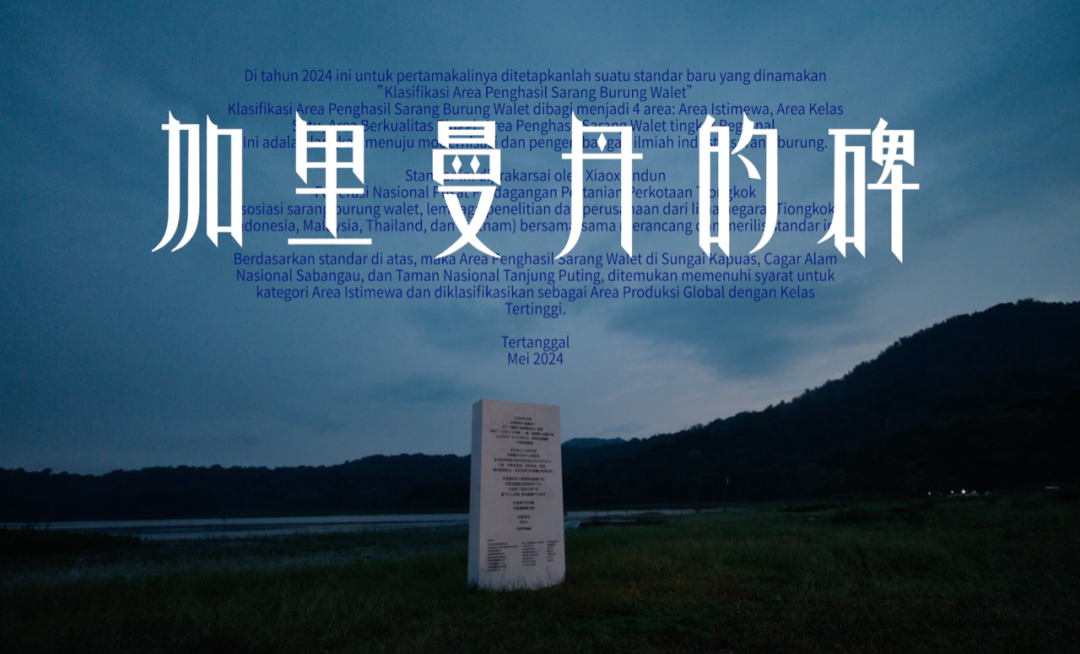

这方面比如,奢侈品的纪录片——

将品牌历史、创始人精神与产品哲学升华为具有普世价值的文化学说,让品牌实现从商业符号到文化图腾的跃迁。

·《香奈儿5号的战争》

或是一些品牌发展纪录片——

将品牌发展轨迹转化为具有神话色彩的英雄旅程,使消费者在观看过程中产生对品牌的文化崇敬和崇拜。

·小米的《一团火》

或是通过纪录片将设计理念升华为普世价值观,使消费者购买的不仅是产品,更是一种生活方式和信仰。

·山下有松的“慢哲学”

☉

总之,虽然当下属于流量极度内卷的环境,但也不要低估纪录片这种长内容的价值。

纪录片营销的本质,是品牌以真实为刃,在消费者心智中开凿出一条通往信任与尊重的护城河。

品牌价值可以随着真实而优质的纪录片自然生长,默默积蓄。

可以说,在内卷越来越严重的市场环境里,品牌争夺的早已不是眼球,而是文明叙事的主导权。

当流量泡沫退去,也许只有那些承载文明厚度与人性温度的故事,才能沉淀为品牌的永恒资产。

本文由广告狂人作者: 广告文案圈 发布,其版权均为原作者所有,文章为作者独立观点,不代表 广告狂人 对观点赞同或支持,未经授权,请勿转载,谢谢!

1

-已有1位广告人觉得这个内容很不错-

继续浏览与本文标签相同的文章