重现爆款失败!可口可乐分享瓶为什么火不起来?

1周前

收藏 0

收藏 0

1

【摘要】:如题

严重怀疑可口可乐给我的小X书下水军了,

最近总是能刷到它的新包装分享帖,

点赞却几乎为0。

▼

为数不多有热度的帖子,

还是吐槽的内容偏多,

“感觉自己被可口可乐新包装骂了”。

▼

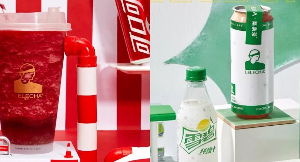

这是可口可乐在4月28日,时隔10多年重启的爆款“分享瓶”包装。

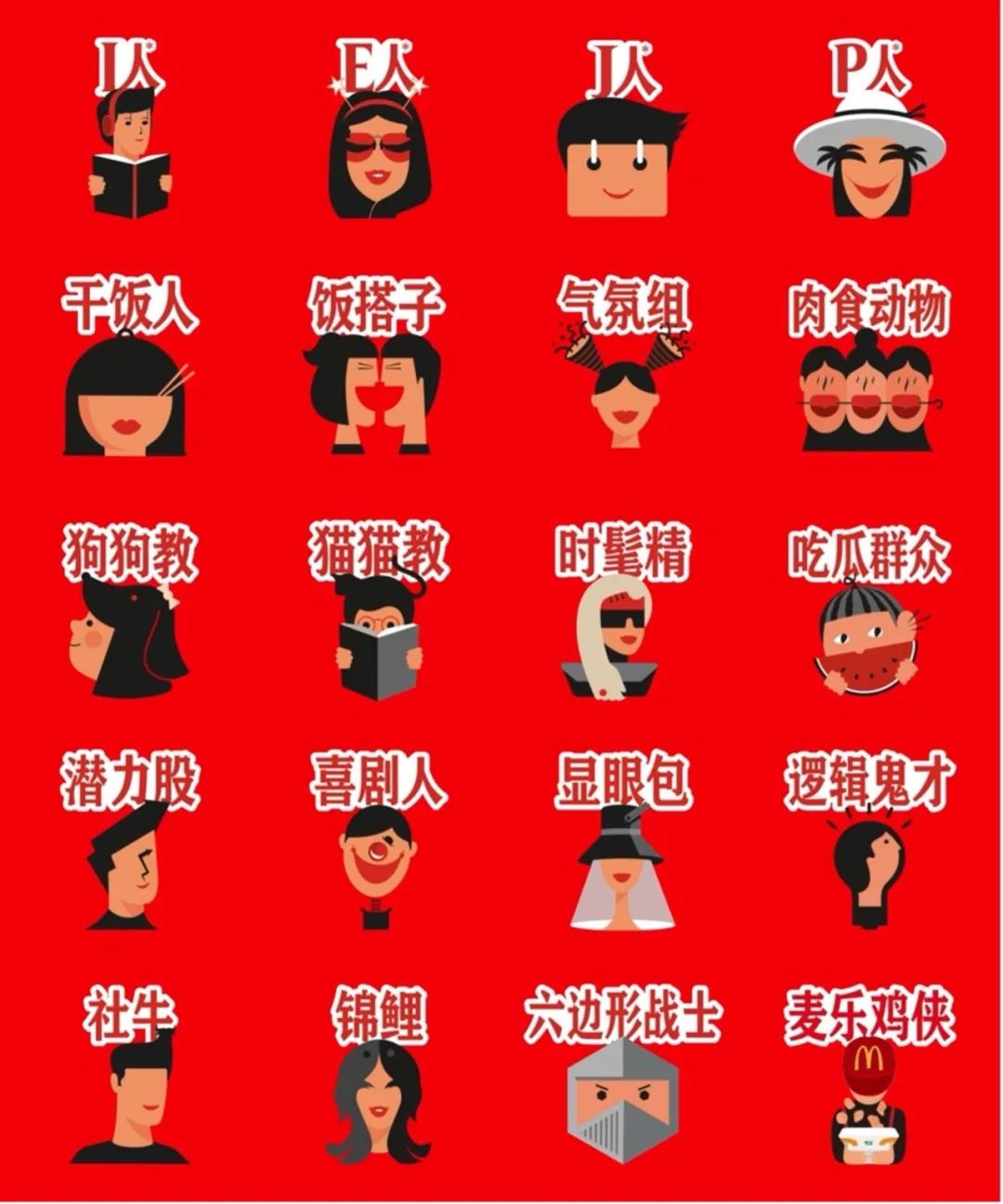

将20个不同的社交人设词语印在包装上,鼓励消费者通过一瓶可口可乐表达自我、打开社交话题。

完整的20个社交人设如下图:

看得出可口可乐对此次分享瓶营销十分重视,且信心十足。

预热时称“整波大的”、“大项目”,提前在潍坊风筝节放飞同款风筝预热,并邀请了明星汪苏泷配合宣传。

但2个月过去,这系列分享瓶的传播效果似乎有些欠佳,在社媒平台声量不大。

▼

可口可乐的分享瓶一开始是澳大利亚分部的创意营销,

将“Tom”、“Emma” 等150个常见的澳大利亚名字,印在可乐瓶身,并配上“Share a Coke with …”的引导文案,引导消费者找到自己或家人朋友的名字,分享快乐。

这一极具个性和社交属性的创意营销,在当时成为现象级案例,并逐渐扩散至欧洲、亚洲、美洲……

2014年,可口可乐更是在美国推出了印有250个美国人常用名的可乐瓶。

2013年,分享瓶营销在落地中国市场时,则巧妙地改成了印有“文艺青年”、“天然呆”等人设昵称的形式,并获得巨大反响,一举摘下当年艾菲奖的全场大奖。

后续,可口可乐还出过一些昵称瓶的“变体”,例如歌词瓶、反转瓶等。

但这些“续作”的营销效果也始终平平,

此次重启“分享瓶”创意,可口可乐看起来干劲十足,但似乎越努力越心酸,有种老年人学流行梗的无力感。

明明是一脉相连的创意,

为什么可口可乐无法复制过去的成功了?

▌创意陈旧,内容滞后

再好的创意,也经不起10年的岁月磋磨。

“分享瓶”的创意放在十几年前是开拓创新,但如今再用,就是依葫芦画瓢,本质上还是老一套;雪上加霜的是,此次“分享瓶”上的人设文案,也都是存在已久,甚至有些过时的流行语;

“十年前玩梗是潮流,十年后玩梗是考古。”陈旧的创意加上滞后的内容,终究无法激起大众的广泛共鸣。

▌互联网环境巨变

分享瓶最初走红的十多年前,正值社交媒体平台快速发展的早期,信息密度远不及现在,优质内容更易形成裂变传播。

而如今互联网已进入“信息爆炸”时代,营销内容也是铺天盖地,人们每天都在被动接收各种广告营销信息。

大众的注意力阙值提高,简单印有“人设标签”的包装设计已经很难引起消费者的关注。

▌类似案例消磨新鲜感

“分享瓶”创意成功后,类似创意也层出不穷。

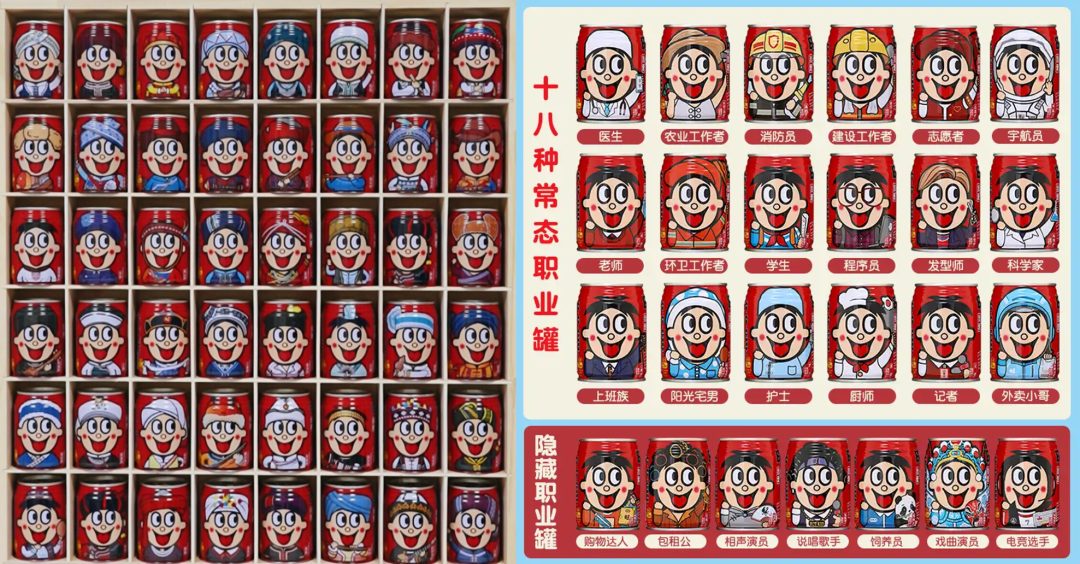

王老吉推出的百家姓版“姓氏罐”;

农夫山泉推出的“生肖瓶”;

旺仔牛奶推出的民族罐、职业罐。

再加上可口可乐曾推出的歌词瓶、反转瓶等,消费者对此类创意的新鲜感也在一次次冲击下逐渐麻木。

⊙⊙⊙

再度重启“分享瓶”,可口可乐或许是想在社交媒体再掀风潮。

但无论是从贩卖情怀的角度,还是制造社交符号方面来看,都难以打动如今的消费者。

逐渐厌倦口号式营销的当代消费者,更倾向更细微的洞察、更深度的联结。

而可口可乐“分享瓶”简单的人设符号已经无法触动消费者,更无法提供深度互动场景,像是“隔靴搔痒”,始终是太过平淡。

本文由广告狂人作者: 4A广告圈 发布,其版权均为原作者所有,文章为作者独立观点,不代表 广告狂人 对观点赞同或支持,未经授权,请勿转载,谢谢!

1

-已有1位广告人觉得这个内容很不错-

继续浏览与本文标签相同的文章